Indice degli argomenti

Rispetto dell’ambiente

Basta poco per trasmettere ai propri figli uno stile di vita eco-sostenibile, l’importante è farlo in maniera divertente e creativa. Ecco alcuni consigli utili:

- Coinvolgete i bambini nel processo di smaltimento dei rifiuti prodotti in casa insegnando loro come fare la raccolta differenziata e soprattutto spiegando loro cosa accadrebbe se tutti i rifiuti venissero accatastati senza alcun criterio. Ad esempio potete provare a spiegare ai piccoli che fine fa una bottiglia di plastica se non viene adeguatamente riciclata o peggio ancora quanto inquina se viene abbandonata in spiaggia o in un parco verde;

- Insegnate loro che i giornali letti o la carta su cui hanno disegnato non devono essere buttati insieme ai rifiuti normali ma devono essere riciclati. Mettete un cestino nella sua camera in modo tale che possa buttarvi la carta che non gli serve più;

- Se avete un giardino, insegnate loro che i rifiuti umidi domestici possono trasformarsi in un concime naturale per le piante. I bambini ne rimarranno affascinati;

- Spiegate ai piccoli quanto sia importante non contribuire all’inquinamento dell’aria che respiriamo;

- Insegnate loro che le automobili inquinano e che se non dobbiamo percorrere tanta strada è bene muoversi a piedi o in bicicletta. Invece di portare i bimbi a scuola tutti i giorni in macchina potreste provare a organizzare una sorta di car-pooling tra genitori: a turno ogni mattina un genitore accompagna i bimbi a scuola. Un modo simpatico anche per far socializzare i piccoli prima dell’arrivo in classe;

- Insegnate loro anche a non sprecare l’acqua e spiegate loro che non c’è bisogno di far scorrere troppa acqua per fare una doccia. Provate ad esempio a impostare un cronometro ogni volta che i bimbi fanno la doccia e stabilite un piccolo premio se terminano prima che il timer suoni;

- Anche chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti è un altro modo per evitare inutili sprechi d’acqua;

- Stessa cosa per le luci accese: è importante che i bambini imparino a risparmiare energia elettrica;

- Durante l’inverno, quando fa freddo, invece di alzare troppo il termostato, fate indossare ai bambini qualcosa di più pesante;

- Insegnate loro che il cibo non deve essere sprecato e che è importante finire tutto quello che si ha nel piatto. Magari provate a rendere divertente il momento del pasto in modo da convincerli a mangiare anche quegli alimenti di cui spesso non vogliono proprio sentir parlare come ad esempio le verdure;

- Portate spesso i vostri figli a fare una passeggiata in campagna o in un parco pubblico per far capire loro quanto sia importante rispettare la natura;

- Se vi recate in un parco giochi insegnate loro il rispetto di tutte le strutture presenti: sono un bene per tutta la comunità e per questo devono essere sempre mantenute in buone condizioni.

Comportamenti ecologici per i bambini

Alcuni comportamenti ecologici per i bambini riguardano gli stili di vita, da trasmettere dai genitori ai figli. Per esempio:

- Il giardinaggioe il piacere di fare l’orto sono cose che si possono fare fin da piccoli. Anche in spazi molto ristretti.

- Scambio e condivisione sono due parole chiave dell’economia circolare e della sostenibilità. E riguardano anche i guardaroba dei vostri figli.

- Gli animali, in generale, vanno rispettati, ma non devono neanche spaventare.

- Donare, fare volontariato: sono gesti e comportamenti che prima partono e meglio è per tutti, genitori e figli.

Come spiegare la sostenibilità ai bambini

Per spiegare la sostenibilità ai bambini sono importanti e utili due cose. Innanzitutto la collaborazione tra la scuola e la famiglia. Se il bambino sarà incentivato ad approfondire questi temi a scuola, allora sarà più facile condividerli e parlarne anche in famiglia. In proposito, e siamo al secondo fattore utile, bisogna alleggerire il concetto di sostenibilità. Inutile spaventare i bambini con il catastrofismo ambientale, meglio fare insieme qualche lettura utile sui temi ambientali. E avere sempre la bussola dell’ottimismo della volontà: il mondo si può cambiare, e tocca farlo alle nuove generazioni.

Come rispettare l’ambiente a scuola

La scuola è un punto cruciale per insegnare ai bambini il rispetto dell’ambiente e in generale la sostenibilità. Per aiutarli in questa scoperta, è importante che si sia una buona collaborazione tra genitori e insegnanti, per alcuni gesti semplici.

- Andare a scuola in bici, a piedi, o con un mezzo pubblico.

- Evitare gli sprechi. Dallo spreco di cibo nelle mense a quello di energie con le luci sempre accese, anche di giorno, nelle aule.

- Ridurre al minimo il consumo di carta.

- Insegnare e condividere l’importanza degli alberi. Anche nella scuola. Piantare un solo albero può diventare un gesto rivoluzionario per l’educazione ambientale dei bambini.

- Cercate, divertendovi, di riciclare carta, stoffa, vetro, lattine e giornali.

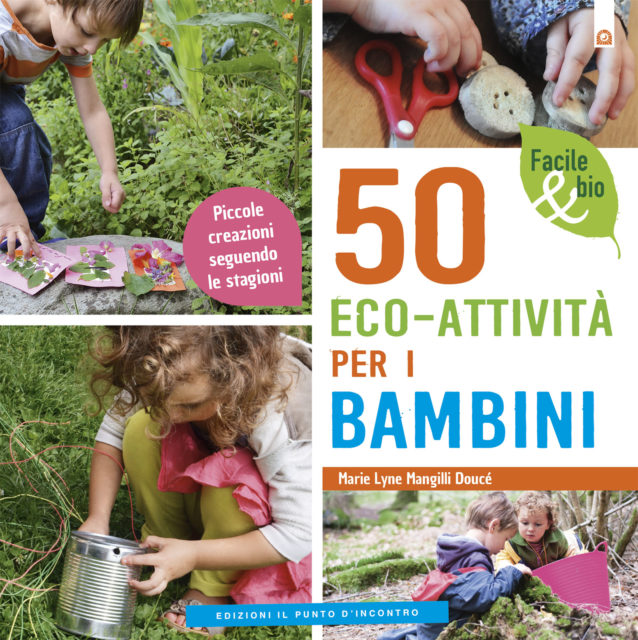

Un libro con 50 eco-attività per i bambini

La letteratura che contiene suggerimenti e indicazioni per i giochi green dei bambini è molto vasta, ma spesso cade nella banalità oppure indica cose troppo complesse per essere davvero realizzabili. Un caso contrario, invece, è il libro 50 eco-attività per i bambini (edizioni Il Punto d’incontro), firmato da Marie Lyne Mangilli Doucé. Il testo contiene suggerimenti che si possono applicare ovunque, in città, al mare, in campagna, e in tutte le stagioni. Il filo rosso che collega un gioco per cogliere il mistero di un fiore che sboccia con la cucina degli avanzi e con i giocattoli realizzati con il riciclo, è uno solo: la sostenibilità. Anche come fonte di un piacevole divertimento.

Leggi anche:

- Educazione positiva. Per insegnare la felicità a scuola e trasformare i bambini in adulti sani e consapevoli

- Bambini al ristorante, la rissa e la tortura. Per la stupidità di genitori maleducati

- A lezione in aula? No, nel bosco (foto). I bambini che partecipano al progetto della Fondazione Villa Chigi

- Non sprecare: insegnatelo ai bambini con questo libricino

- Lastanzadigreta, il gruppo musicale che suona con gli scarti. E fa concerti per bambini

Vuoi conoscere una selezione delle nostre notizie?

- Iscriviti alla nostra Newsletter cliccando qui;

- Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite;

- Seguici su Facebook, Instagram e Pinterest.