ACCORDO SUL CLIMA –

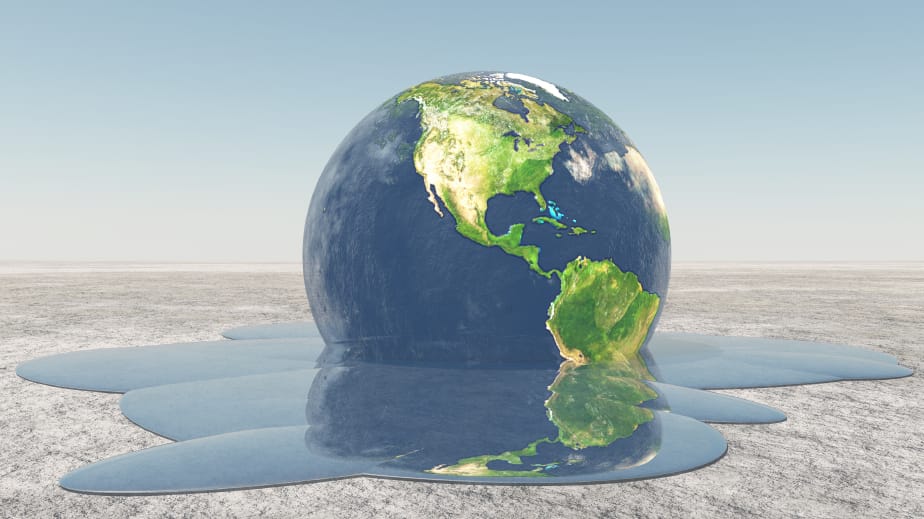

Mettiamola così: una parvenza di accordo, dopo tante promesse, bisognava trovarlo. Ma a leggere bene i contenuti dell’intesa finale della Conferenza di Parigi sul clima, si scopre la verità: manca la sostanza. Gli impegni sono generici, i tempi sono biblici, le verifiche inesistenti. E i nodi sul tappeto tutti irrisolti.

LEGGI ANCHE: Conferenza di Parigi sul clima, ecco tutte le posizioni in campo

La temperatura giusta. Si è discusso fino all’ultimo minuto se considerare accettabile il limite di un aumento della temperatura media globale di 2 gradi o portarlo “ben al di sotto”, ovvero a 1,5 gradi. E’ una differenza non irrilevante, ma in ogni caso teorica perché è comunque collegata soltanto a “sforzi” e non a precisi e vincolanti impegni, laddove, ricordiamolo, in assenza di interventi, secondo gli scienziati, l’aumento potrebbe oscillare tra i 4 e i 5 gradi. Siamo, insomma, nelle sabbie mobili delle enunciazioni di principio.

Scompaiono i tagli delle emissioni. D’altra parte la conferma di quanto sia poco significativa una generica presa di posizione a favore di un aumento contenuto della temperatura media globale, arriva dalla cancellazione nel documento del lavoro sulle cause, cioè i tagli delle emissioni di anidride carbonica e gas serra. In un primo momento era stato ipotizzato un taglio, condiviso da tutti, tra il 70 e il 95 per cento entro il 2050 rispetto al 2010, poi si è scesi a una riduzione tra il 40 e il 70 per cento. E alla fine, niente numeri.

Nord e Sud del mondo. Un taglio netto delle emissioni è possibile soltanto attraverso politiche in grado di transitare il mondo dal primato dell’energia fossile alle rinnovabili. Ma si tratta di piani molto costosi, e i paesi meno sviluppati, e più in ritardo sulla transizione, non vogliono pagare il conto della conversione, dopo che le nazioni occidentali sono state le maggiori responsabili dell’inquinamento globale. Facciamo due esempi. La Cina, e stiamo vedendo in queste ore il dramma di Pechino che soffoca nello smog, non intende impegnarsi oltre quanto ha già fissato nel nuovo piano quinquennale: uno stop all’aumento delle emissioni soltanto a partire dal 2030. Tra quindici anni. L’India, altro grande inquinatore del mondo, ha un sistema energetico dipendente per il 90 per cento dal carbone: per il governo di New Delhi uscire da questa fonte energetica è impossibile nel breve periodo. Poi, dalla parte di cinesi e indiani, contro i paesi occidentali, ci sono anche strani alleati, come l’Arabia Saudita e il Venezuela, grandi produttori di petrolio. Per loro, in realtà, l’oro nero è ancora il motore di tutta l’economia e di buona parte del prodotto interno lordo: rinunciare al petrolio è quasi un suicidio.

Il costo del finanziamento. La spaccatura tra Nord e Sud si ripercuote anche su un altro capitolo di questa battaglia. Il finanziamento per aiutare i paesi poveri a gestire la transizione energetica. Chi deve pagare il conto? La bolletta è di 100 miliardi di dollari entro il 2020, e poi altri 100 miliardi l’anno per almeno un decennio. Gli Stati Uniti hanno dato un segnale di buona volontà, impegnandosi a raddoppiare il proprio stanziamento. Ma non basta. Mancano all’appello ancora troppi paesi per avere la certezza di raccogliere i fondi necessari, e con le economie in stagnazione, o in recessione, è difficile immaginare un cambio di rotta dei governi.

Le verifiche sui risultati. Un altro tema delicato è quello di verificare, con quali scadenze e attraverso quale autorità internazionale, i risultati delle politiche di riconversione energetica nei vari paesi. L’America ha chiesto uno sforzo di trasparenza, proponendo esami per tutti ogni cinque anni. La risposta è stata un no secco, specie da parte di Cina e India, perché nessuno vuole, a casa propria, l’intrusione di ispettori esterni. Se tutto andrà bene, alla fine ci sarà un generico appuntamento, per una prima revisione sui risultati ottenuti, nel 2023. Tra otto anni. E le verifiche saranno basate su controlli autocertificati da ciascun paese: qui siamo alla farsa.

La lezione per il futuro. Forse, con questa Conferenza di Parigi almeno si chiuderà il tragicomico spettacolo di summit larghissimi, con 190 paesi e 25mila delegati, che per loro natura diventano ingestibili. Anche Obama lo ha detto, quasi per mettere le mani avanti: “Mettere d’accordo 200 paesi è davvero molto difficile…”. Una soluzione potrebbe essere di lavorare su più livelli e di circoscrivere, almeno nella prima fase, il negoziato alle nazioni più inquinanti del mondo: Cina, America e India. Di fronte a un accordo a tre, sarebbe più facile poi arrivare a un’intesa generale. Infine, e questo per la verità lo ha accennato il nostro premier Matteo Renzi, se davvero vogliamo fare le cose sul serio per combattere il surriscaldamento con i suoi effetti (tra i quali 250 milioni di nuovi migranti per fattori climatici), bisognerà arrivare a un nuovo status giuridico delle intese. Non più la firma su un generico documento, ma l’accettazione di un Trattato. Con impegni e scadenze vincolanti e con le relative sanzioni.

PER APPROFONDIRE: Clima surriscaldato, 5 azioni concrete che possiamo fare tutti ogni giorno